XVII век стал определяющим для истории России: новая династия, череда восстание и разделение Русской православной церкви. Казалось бы, что среди духовенства не должно было возникнуть распрей, но спустя семь веков после принятия христианства церковь столкнулась с идеологическими проблемами.

| Церковный раскол – это событие, в ходе которого произошло отделение от Русской православной церкви (далее – РПЦ) части верующих, не признавших церковной реформы патриарха Никона (1653-1656 гг.). |

Но вернемся на пару лет назад к началу реформы Патриарха Никона, которая и расколола общество на две части.

К изменением в духовной жизни и службы привели 3 причины:

1.Стремление нового патриарха Никона сделать Русскую православную церковь «вселенской», то есть главной среди всех православных церквей в мире (болгарской, грузинской, сербской).

2.Стремление царя Алексея Михайловича укрепить авторитет царской власти за счёт придания РПЦ статуса «вселенской». Вокруг царя возник кружок ревнителей древнего благочестия – сторонников церковной реформы. Лидерами кружка были Стефан Вонифатьев и протопоп Аввакум, которые впоследствии станут противниками Никона.

3. Стремление русского духовенства к унификации церковных обрядов, т.е. введению в русском церковном богослужении единообразия, устранение пестроты и разноголосицы в обрядах. К унификации церковных обрядов приступили сразу же. Поскольку Никон стремился к учреждению греческого образца в русском служении.

Мероприятия церковной реформы

1.«Книжная справа», т.е. исправление русских богослужебных книг XVII века. За образец были взяты древние византийские богослужебные книги, по которым в русских книгах вносились исправления.

2.Изменения церковных обрядов. Например, вместо двоеперстия (при крещении складывается два пальца (указательный и средний)) вводилось троеперстие (сложение трёх пальцев, включая большой палец). Вместо произношения имени Христа «Исус» (с одной «и») после реформы приходилось говорить «Иисус» (с двумя «и»).

3.Строительство под Москвой Нового Иерусалима – огромного храмового комплекса, который должен был символизировать РПЦ как «вселенскую» православную церковь. Такая идея пришла к Никону, поскольку прежний Иерусалим давно находился под властью турок-османов – мусульман.

В то же время среди населения и духовенства образовалась группа лиц, которая была не согласна с проведенными реформами. В историю они вошли как «старообрядцы», которых негласно возглавили протопоп Аввакум и боярыня Морозова. Староверы в свою очередь прокляли «никониан» (сторонников реформы). Из-за таких несогласий в РПЦ в 1660-е годы возник Раскол.

Причины Раскола в РПЦ

-

-

Русские священники считали неприемлемым для себя брать за образец византийские книги и обряды, так как полагали, что эта церковь предала истинное православие ещё в XV веке, когда вступила во Флорентийскую унию с римско-католической церковью и подчинилась Папе Римскому.

-

На фоне тяжёлого положения из-за вмешательства властей в социальную жизнь (оформление крепостного права, рост налогов во время войны с Речью Посполитой) обычные люди (крестьяне, посадские люди) восприняли церковную реформу как очередное негативное вмешательство в их уже религиозную жизнь. Социальный протест населения был вызван несогласием с новыми обрядами, навязываемыми сверху.

Царская власть и патриарх Никон (в то время, когда он ещё им был) ответили на появление старообрядцев жёсткими мерами – их силой заставляли перекреститься по-никониански.

Причины жёсткого давления самодержавия на старообрядцев

1.Старообрядцы считали царское правление властью Антихриста (дьявола), поэтому уходили из-под контроля царской администрации в глухие северные таёжные леса, не платили государственных налогов и не несли повинностей. Так Российское государство теряло часть налогов и повинностей.

2.Авторитарный характер патриарха Никона – он считал, что можно и силой принуждать верующих к новым обрядам.

3.Авторитарный характер самодержавного аппарата России, который исторически не терпел наличие какой-либо оппозиции царской власти и принятым ею решениям.

Кровавым пиком Раскола стал Соловецкий бунт 1668-1676 годов – монахи северного Соловецкого монастыря на Соловецких островах в Белом море не приняли новшества. Монахи отказались подчиняться самодержавию. В ответ были посланы войска, которые долго осаждали монастырь. В итоге его взяли из-за действий предателя монастыря, который показал тайный подземный ход на территорию монастыря.

Старообрядцы не создали единого движения против церковной реформы. Между ними возникли споры, в результате которых старообрядцы разделились на несколько течений – согласий или толков.

| Согласие (толк) – течение в старообрядчестве: поповщина, беспоповщина, хлысты, скопцы и т.п. |

В ходе реформ Никон вступил в конфликт не только с старообрядцами, но с царем.

Причины разногласий между царём Алексеем Михайловичем и патриархом Никоном

1. Никон стал претендовать на верховенство церковной (духовной) власти над светской (царской) властью. Он создал для себя титул «патриарх Московский и всея Руси, Божьей милостью великий господин и государь». В истории человек с таким титулом является главой теократического государства.

2. К середине XVII в. царь уже вырос и обрёл в себе уверенность, поэтому претензии Никона на верховенство в стране ему не понравились.

Ход конфликта

Никон считал, что царь без его советов и наставлений не сможет нормально править, поэтому специально в 1658 году оставил Москву (говоря современным языком, подал в отставку). Чего же хотел добиться Никон? Он рассчитывал, что царь попросит его вернуться, и вот тогда уж Никон потребует от царя уступок. Однако царь не спешил звать Никона вернуться. Ситуация стала безвыходной. Для решения данной проблемы царь в 1666 году созвал Большой Московский собор (из русского духовенства).

Решения собора

1.Собор лишил Никона сана патриарха. Никон был отвезён в ссылку в монастырь.

2.Собор объявил еретиками старообрядцев, то есть тех священников и простых людей, которые не приняли новые обряды и продолжили придерживаться старых.

3.Собор постановил продолжать церковную реформу, несмотря на отстранение Никона.

Царской власти не удалось подавить старообрядчество, и борьба с ним продолжилась в XVIII-XIX веках. Только по Манифесту Николая II 17 октября 1905 года старообрядцы получили полную свободу вероисповедания – право строить церкви в городах и открыто исповедовать свои взгляды и совершать обряды.

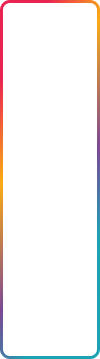

Тест по теме “Церковный раскол”

Разбор:

Набранные баллы:

5

Смотреть разбор

Отправить тест на проверку?

Ты решил еще не все задания